「普通の高校生が140km/hを投げるためのポイント」(後編)

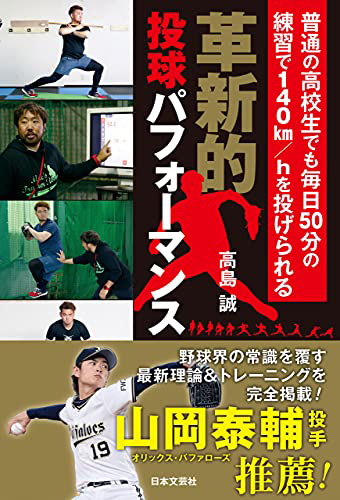

多くのプロ選手も自主トレに訪れる野球専門ジム「Mac’s Trainer Room」(広島県東広島市)。代表を務める高島誠さんはプロだけでなく多くのアマチュアチームの指導も手掛けており、昨年8月には『革新的投球パフォーマンス:普通の高校生でも毎日50分の練習で140km/hを投げられる』(日本文芸社)を出版しています。前編では球速アップに必要な出力、柔軟性の重要性とチェックポイント、チェックする頻度などについて聞きましたが、後編では更に詳細なポイントについて野球ライター西尾さんが聞きました。

「体を大きくする」ために注意するべきこと

——前編でお話を伺って小さいうちから柔軟性を高めておくことの重要性がよく分かりました。その他にジュニア世代からしっかり取り組むべきこととしてはどんなことがあるでしょうか?

しっかり栄養を摂って体を大きくするということですね。食事ではタンパク質をとる習慣はつける必要があります。あとは摂取エネルギーに対して消費エネルギーが上回ることが多いですから、そこは注意して欲しいですね。

——成長期に練習をしすぎると、本来体の発育に使うエネルギーを練習で使ってしまうということですね。

そうですね。中学までうちのジムに通っていたピッチャーの子がいたんですけど、高校からカナダに渡って、今はアメリカの大学で投げています。彼は骨格から日本人とは違う感じになっているんですが、それは成長期にしっかりと栄養を摂って適切にトレーニングをした結果なんです。逆に言えば、日本人でも同じようにすればアメリカ人選手のような大きな体になれるということなんです。

——日本だと高校野球を引退してから体が大きくなってパフォーマンスが上がる選手も多いですよね。

それだけ現役時代に栄養が足りていないということですよね。早朝練習をするために朝ごはんをしっかり食べられない、睡眠時間も短いというのは体の成長を考えると逆にマイナスが大きいと思います。高校生であれば、まだまだ身長が伸びる子も多いですからね。

全員同じメニューとトレーニングは×

——成長する時期は選手によって違いますが、トレーニングもそれによって当然変える必要はありそうですね。

(中学や高校、大学で)新入生が入ってきて、みんな同じメニューと同じ負荷でトレーニングするのはおかしいことですよね。選手それぞれ体の大きさも筋肉量も違うわけですから。早生まれでこれから骨がまだまだ伸びるような選手は気をつける必要がありますし、逆に体ができている子は同じ回数でも(トレーニング器具の重さを)重くするなど負荷を上げなければトレーニング効果は薄くなります。投げる球数の量も考え方は同じで、個人差があって当然だと思います。

——全員に同じようにトレーニングをすると怪我をする選手が出てきますよね。

そうですね。そういうことをやって怪我人が出るのは問題なんですけど、でも自分は軽傷であればある程度怪我人が出るのは悪くないことだと思います。

――それはなぜですか?

全然怪我人がいないと思っていたら、いきなり手術をしないといけないような怪我が発生することの方が最悪だと思うからです。痛いのに続けて我慢していたということですし、痛くても言えない雰囲気がチームや指導者にあるということでもあると思います。

——なるほど。それは確かにそうですね。

どこかを痛めたりすることで、上手く動けていないことに気がつくケースも多いんです。その怪我をきっかけになぜ痛めたのか考えるようにすることも大事だと思います。「柔軟性は足りている? ストレッチをサボっていない?」みたいな話にもなります。ですから私が指導している学校では一定数の軽傷の怪我は早い段階で出てくる方がいいですし、「何かおかしいと思ったら自分で判断せずにすぐに報告して」とは常々言っていますし、言いやすい関係性を意識しています。

高めておきたい「身体操作性」

――前編では「出力」と「柔軟性」の話をしていただきましたが、著書の中では重要なポイントとして「身体操作性」と「筋肉量」も挙げられています。中でも身体操作性で引っかかることが多いポイントとか、改善が見られやすいのはどのあたりになりますか?

重心位置が分からないという選手が多いですね。頭の位置がずれていても気がつかない、自分では違いが分からないというケースもよくあります。そういった感覚を養ってきたものっていわゆる“危険な遊び”なんですよね。鉄棒からグライダーをしたり、ジャングルジムを飛び移るとか、一歩間違えば怪我をしそうな遊びの中で身につけてきたことが、今の中高生や子どもにはないことが多いです。例えばボルダリングのような登る運動って、全身の力を入れても逆に抜いても登れない。力を入れるところと抜くところが両方必要ですよね。そういった運動経験がないことは多いです。

——そういった運動体験を補うためにどのようなことをやると良いのでしょうか?

一つの例としてはパルクールですね。跳んでしっかり着地する、地面で上手く回転する、そういった動きを身につけるために、自分が指導している中学の東広島ポニーでもウォーミングアップの中に取り入れています。能力がないわけではなく、運動経験がないというだけなので、こういったことも早くからやっておくと野球の動作改善に繋がりやすいです。

疎かになりがちな上半身のトレーニング

——「筋肉量」についてはいかがでしょうか? 単純に筋肉が大きくなればOKというわけでもないと思うのですが

単純な筋肥大だけでは当然効果は薄いですね。効果を上げるには投げる動きに連動したものにする必要があります。そのためにうちでは胸郭と連動するような動きができるような器具なども使っています。ウエイトトレーニングをしたら動きが悪くなった、という感覚があるような選手はやり方を見直した方が良いかもしれませんね。

——「筋肉量」でよく不足していることが多いのはどのあたりですか?

下半身はそれなりにやるんですけど、上半身を疎かにする選手は多いですね。

――「野球は下半身が大事」だという格言の弊害がありそうですね。

単純に上半身のトレーニングがしんどいというのもありますね。140キロを投げるための測定でも最後にベンチプレスだけ目標値に達していないという選手が多いです。出力が上がってくると遠心力も大きくなるので、最後にそれを抑え込むためにも上半身の力は必要になります。前編で柔軟性が理由で立ち投げでしか速いボールがいかないという話もしましたけど、上半身の筋量が足りていないというケースもありますね。

——Timely!webの読者は武田高校のように練習時間がそれほど長くとれないチームの選手や指導者も多いと思います。最後にそんな環境でも効果を出すうえで重要なポイントがあればお願いします。

技術的に反復練習が必要なものも当然ありますけど、野球の練習は無駄なことをしている時間も多いです。そういったことをしっかり見直して、それぞれの選手の課題に合わせてグループを分けるとか、定期的にパフォーマンスにかかわる指標をチェックしながら行っていけば、限られた練習でも効果は上げられると思います。長い時間をかけてトレーニングができている高校もあると思いますが、逆を言えば効果が高くないやり方をしている可能性があります。ボディビルの選手は長時間のトレーニングはやりませんから。長くやればいいというものではありません。

(取材・文:西尾典文/写真:編集部)

高島誠(たかしま・まこと) Mac’s Trainer Room代表。

広島商業高校、四国医療専門学校を経て2001年からオリックス・ブルーウェーブ(現オリックス・バファローズ)、2005年からワシントン・ナショナルズでインターンシップトレーナーを務め、その後正式採用、2008年に野球肩肘専門のMac’s Trainer Roomを開業し、野球の障害を中心に日本での活動を開始。現在はNPBトップ選手だけでなく、小中高生や大学生、社会人まで幅広くアスリートのサポートを行っている。