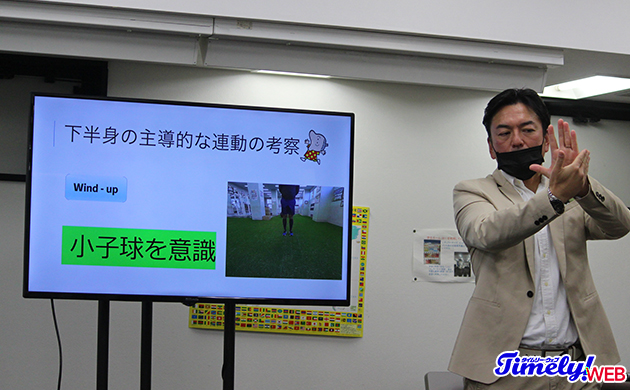

投動作にみる障害予防から考える機能的な連動性|AMSアスレティックメディカルサイエンスセミナー

AMSアスレティックメディカルサイエンスセミナー2022が12月11日、東京・富士国際ビジネス専門学校で行われ、前身の同校の卒業生である塚原謙太郎トレーナーが登壇した。 塚原さんは、東北福祉大、日本生命で投手としてプレーしたあと、アスレティックトレーナーを目指して、富士アスレティック&ビジネス専門学校(当時)に入学。現役時代、肩やヒジの故障に悩まされたことが、トレーナーの道を志すきっかけとなった。卒業後、健大高崎や花咲徳栄など高校野球部に向けたトレーニング指導をメインに活動し、甲子園で戦える体作りをサポートしている。 セミナーの演題は『投動作にみる障害予防から考える機能的な連動性を考察』。 塚原さんが得意とするのは、障害予防とパフォーマンスアップの両立で、そこにつながる正しい体の使い方を、90分にわたり解説した。一部であるが、そのメソッドを紹介していきたい。

下半身=主導/上半身=始動

そもそも、「投動作」とはどんな動作か。塚原さんは、次のように定義している。

「投擲物(ボール)に“方向”と“スピード”を与え、空中に発射させる運動」

方向がコントロール、スピードが球速となる。どちらにも関わってくるのが、下半身の動きだが、塚原さんは独特の表現を使う。

「下半身が主導で、上半身が始動」

「主」か「始」か。そこに大きな違いがあるという。

「ピッチングは、並進運動と回旋運動の組み合わせによるもので、下半身主導によってエネルギーを生み出すことができます。ただし、ボールを持っているのは手なので、下半身と上半身のタイミングが合わなければ、ボールに方向とスピードを加えることはできなくなります」

この下と上のタイミングを合わせるためには、上半身を先に動かす必要ある。

「振りかぶるにしても、テイクバックにしても、先に手を動かして、“予備動作”を入れていく。『下で投げろ』『下を使え』と言われすぎて、手の動きが遅い投手がいます。そういう投手には、『先に手を動かしなさい』とアドバイスすると、全身が連動してくるようになります」

並進運動のカギは軸足にあり

下半身主導の肝は、並進運動にある。この動きが不十分になると、次の回旋運動にもつながっていかない。

「いい投手になればなるほど横向きの時間が長い。右投げであれば、胸を三塁方向に向けたまま、横にステップしている状態です。投げようとすると、本能的に胸が投げたい方向に早く向いてしまいがちですが、それをどれだけ我慢できるか。そのカギを握るのが、軸足の使い方になります」

特に着目するのが、軸足のヒザの使い方だ。

「並進運動に移る際に、軸足で地面をしっかりと踏むことによって、地面からの反力を得ることができます。具体的には、股関節を中心に、膝関節や足首関節で地面に圧をかけていく。このとき、軸足のヒザが捕手方向や三塁方向(右投手)に早く折れる投手は、地面からの力を十分にもらえずに、回旋運動に移ってしまう。これが、体の早い開きにもつながっていきます」

また、ヒザが内側に入ると、お尻が落ちることで投げるほうの肩が下がり、ボールを押し出すようなリリースになりやすい。できるだけ、ヒザを立てた状態で並進運動を行うことが理想となる。

ヒザが内側に入る原因はさまざまあるが、「母指球に乗ろうとしている投手は、内側に倒れやすい」と分析している。

「軸足で立つときは、母指球ではなく、小指球側に重心を感じてみてください。中指、小指の付け根に重心を感じながら立ってみる。この重心バランスから並進運動に入ることで、ヒザが立つ感覚を掴める投手もいます」

立ち方を変えることも、ひとつの方法となる。

おすすめのトレーニングは伸脚

トレーニングとしておすすめするのが、伸脚だ。体育の授業で当たり前のようにやる体操だが、正しく丁寧にできているかどうか。

「ポイントは、曲げた側の股関節、膝関節、つま先の方向を揃えることです。ここでヒザが内側に入る選手は、ピッチングでも同じことが起きやすい。このとき、かかとを地面から浮かせないことも重要なポイントになります。浮いてしまう選手は、股関節や足首の硬さとともに、膝関節で動きを取っている。体の中心部にある股関節を使って、しゃがみこんでいく動きも、伸脚で身につけることができます」

ひとつの目安として、両足を開いたときに、左右の足首を結ぶようにして真っすぐの線を引いてみる。足を曲げるときに、ヒザがラインよりも前に出る選手は、膝関節主体で動いていることになる。

意識するのは、ラインよりも後ろで尻を動かすこと。股関節を使うことによって、実現できる動きとなる。

伸脚は1畳分のスペースがあれば、いつでもひとりでできるトレーニングだ。

「重たい器具を持ったウエイトトレーニングも大事ですが、その前に股関節を中心にした体の使い方を覚えることが、障害予防につながっていきます。特に、これから体重や筋力が増えていく高校生は、地道なトレーニングをしっかりとやることが重要になります」

シンプルなメニューに、どれだけ丁寧に取り組むことができるか。その積み重ねが、障害予防とともにパフォーマンス向上に結び付いていく。(取材・写真:大利実)

塚原謙太郎

1974年生まれ、東京都出身。東北福祉大〜日本生命と硬式野球を続け、社会人でも5年間プレーを続けたのち、トレーニングの専門学校へ入学しトレーナーの道へ。現在は花咲徳栄高校、健大高崎高校など高校野球部数校のトレーニングサポートや各種セミナーの講師を務めるなど幅広い活動を行っている。