語り継がれる名勝負 古株記者の存在価値

【内田雅也の広角追球】日本シリーズに来ると久しぶりに出会う記者仲間がいる。ふだんは担当がバラバラだが、秋の祭典には集まってくる。

元野球記者で日本野球機構(NPB)職員、球団首脳に就いた者もいる。試合前のベンチで話していると「ここは50代の集まりか」とNPB幹部が笑った。「知らない記者ばかりだね」と他紙の編集委員が言った。目の前には番記者の群れが人垣となっていた。「グラウンド、見えないなあ」「しゃべってばかりで、誰も見てないじゃないか」皆で笑い合った。

野球記者の草分けとなったリング・ラードナー(1885―1933年)が「この世で一番みじめなのは、年をとった野球記者だ」と書いている。パ・リーグ名物広報部長だった伊東一雄さん、野球記者の先輩でもある馬立勝さんが共著の『野球は言葉のスポーツ』(中公文庫)にある。

最後のワールドシリーズ取材となった1927年の観戦記だった。「若い野球記者やすべての野球ファンにとってワールドシリーズは大変なスリルに違いない。だが、私のような年をとった野球記者には、顔なじみの連中と昔の野球の思い出話をする、いい機会というに過ぎない」当時42歳だった。

記者はベテランになればなるほど、取材対象の選手との年齢差が広がっていく。ラードナーの昔も今も、野球記者の嘆きは変わらない。

ただし、古株の野球記者にも存在価値はある。昔話である。語り継ぐべき歴史を次代の記者に伝えていくことだ。

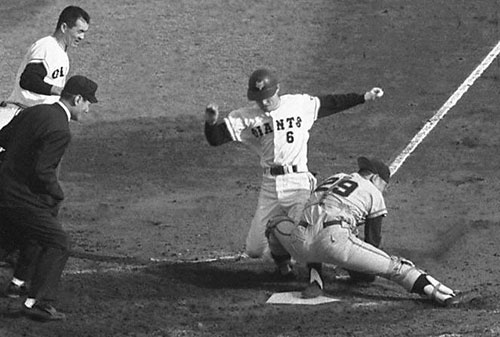

今回の日本シリーズ第1戦(22日・マツダ)の2回裏、広島重盗による鈴木本盗は、1969年の第4戦(後楽園)の4回裏、巨人・土井正三選手が決めて以来、47年ぶりだった。ブロック禁止のコリジョン(衝突防止)ルールができたのは今年。巧みにブロックした阪急・岡村浩二捕手が抗議して岡田功球審を突き、日本シリーズ初の退場処分を受けた、あの重盗である。

新聞に、土井の左足が岡村の股間から本塁を踏んでいる写真が載った。土井セーフを示す有名な1枚とされる。だが、阪急監督だった西本幸雄さんは「写真が間違うとる」と譲らなかった。「その前に岡村がタッチしたかどうかという問題が、いつの間にか、土井が本塁を踏んだかどうかにすり替わっとる」

この歴史的事件を翌日の記者席で話した。初めは当時の阪急担当だった先輩から聞き、後に西本さん本人から聞いた逸話である。周りで若い記者が聞いていた。

第2戦(23日・マツダ)の6回裏、広島・田中がタッチをかわして勝ち越し生還を果たした。1度はアウトと判定されたが、リプレー検証でセーフに覆った間一髪のプレーだ。あの走塁は77年の第4戦(後楽園)で9回表2死、阪急・簑田浩二が二塁から同点生還を思い起こさせた。どちらも体をひねり、左手で本塁を掃いていた。先輩記者から、いかに簑田の走塁技術が高かったかを聞いていた。

翌日の広島ベンチで、本紙評論家の大野豊さんと「田中の走塁も歴史に残る」と話し合った。

ナイターで原稿を出し終えた後、飲み屋でスポーツ紙記者と語り合った山際淳司氏が『真夜中のスポーツライター』(角川文庫)のプロローグで<野球はやはり語り継がれるに足るスポーツである>と書いている。

野球記者には歴史を伝える役割がある。スコアブックとパソコンを詰めたバッグが重く感じるとき、胸に刻んだロジャー・エンジェルの言葉を思い起こしている。

96歳の今も雑誌『ニューヨーカー』で野球コラムを書き続けるのは「子どものころ観た素晴らしい出来事」を待っているためという。「明日取材する試合が、これまで観たなかで最高のものになるかもしれない」(編集委員)

◆内田 雅也(うちた・まさや) 1963年2月、和歌山市生まれ。小学校卒業文集『21世紀のぼくたち』で「野球の記者をしている」と書いた。桐蔭高(旧制和歌山中)時代は怪腕。慶大卒。85年入社以来、野球担当一筋。大阪紙面のコラム『内田雅也の追球』は10年目を終えた。昨年12月、高校野球100年を記念した第1回大会再現で念願の甲子園登板を果たした。