高校野球に見えたポジティブな変化、そしてこれから(前編)

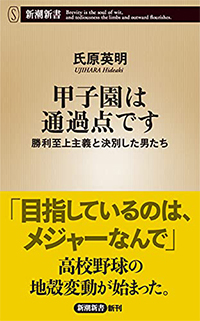

『甲子園という病』で高校野球、甲子園の在り方に強烈な問題提議を投げかけたジャーナリストの氏原英明さん。この夏に発売された『甲子園は通過点です』では球数制限、丸坊主の廃止、科学的なトレーニングの導入など、高校野球で新たな取り組みを始めた当事者たちの姿を追っています。今回はそんな氏原さんに、面白い野球本を紹介する架空の書店『野球書店』でこの本を「8月の月間MVP」に推している、同店の店主にインタビューをして頂きました。

色んなものが見えてきた3年間

野球書店店主(以下、店主) 先月『甲子園は通過点です』が発売されましたが、前作『甲子園という病』が出たのが2018年の夏になりますね。その間に球数制限が導入されたり、結果的に雨が多くて過密日程になりましたけど休養日も多く導入されることにもなりました。僅か3年ですが高校野球も色々と変わろうとしています。この3年間を氏原さんはどのように捉えていますか?

氏原 もともと変わりつつあったということがあると思います。物事には何でも良い面も悪い面もあると思いますけど、これまでは高校野球は何も悪くない、全て良いものだと思っているところがあったと思うのですが、そこに釘を刺したというか、もうちょっと目を覚ましましょう皆さん、と問いかけたのが『甲子園の病』という本だったと思うんです。

そこに疑問を持っていた人も僕1人ではなくて、「やっぱり自分たちの考えは間違っていなかった」という水面下にいた人達が出てきて、その動きが目立ってきたなというだけであって、急激に変わったということではないと思っています。

店主 なるほど。

氏原 僕自身もこの3年間、ちょっとでもいいなと思ったことや取り組みなどを積極的に取り上げようとしてきました。例えば試合で偶然ピッチャーがいなくなって仕方なく複数ピッチャーを使って勝ったとしても、「複数投手を使って勝ったのだから素晴らしいじゃないか!」と、なるべく(野球界を)良い方向に持っていこうと意識していました。良い発見を意識していたからこそ、色んなものが見えてきたというのもありますね。

店主 色んなものが見えてきたからこそ、この本では第7章にサッカー指導者の幸野健一さんも出てくるわけですね。

氏原 実は幸野さんはこの本のキーマンなんです。『甲子園という病』を出した年のたしか12月だったと思いますが、サッカージャーナリストの小沢一郎さんと2人でトークショーをやったんです。『サッカー視点で甲子園を見る』みたいなテーマだったんですけども、そこに幸野さんに観衆で来ていただいて。その時に「部活動は今後どうなっていくと思いますか?」という質問を幸野さんにされて僕は答えられなかったんです。それで幸野さんのお話を聴いて僕もちょっと考えが改まるところがあって。それをきっかけに「高校野球の指導ってどうなんだ?」という視点で改めて見直していった時にまた色んなものが見えてきて、それが『甲子園は通過点です』に繋がったという感じですね。

選手も指導者も意識が変わってきた投手起用

店主 3年前は金足フィーバーで予選からほぼ1人で1500球以上も投げた吉田輝星投手がメディアでも大きく取り上げられてスターになりましたが、今回優勝した智弁和歌山は複数投手を上手く起用して勝ち上がりました。今後はメディアが喜ぶような1人のスーパーエースみたいな投手は甲子園ではもう出てこないのでしょうか?

氏原 そうかもしれませんね。指導者だけではなくて選手側の意識もちょっとずつ変わってきたかなという気もしています。

店主 盛岡大附属の渡辺翔真投手も二試合連続完封で迎えた3回戦は温存されたままチームが敗れましたけど「(優勝を目指す上で温存は)仕方ない」と言っていたのも印象的でした。

氏原 この本でも紹介している天理の達君なんかは極端な例ですけど、「そこまで甲子園に力いれんでもええやろ」みたいな感じなんですよね。甲子園という舞台が、自分が怪我をしてまで行くところじゃないという考えを選手側も少しずつ持ち始めているのかなという気がしています。

店主 「甲子園で燃え尽きて構わない」ではなくて甲子園の先にある目標は何なのか? それを甲子園や高校野球が終わってから考えるのではなく、小さい頃から考えられるような選手達が増えてきたらいいですよね。そうなれば文字通り「甲子園は通過点です」になりますよね。

氏原 甲子園の先を目指すからといって甲子園を目指さないわけではないですからね。プロを目指すから甲子園を目指さないのかというとそんなことはなくて。達君だって「メジャーリーガーになりたいです」とは言っていますけど、甲子園に行きたくないかというとそんなことはない。行きたいんです。でもそれは「凄いバッターがいるから」なんです。甲子園の舞台で、凄いバッターに打たれたとか、凄いピッチャーと投げ合ったとかそういう体験をしたいんですよね。

ベンチメンバー17人を使った盛岡大附属

店主 去年甲子園がなくなって、でもなくなったから高校野球を辞めるのかといったらほとんどの選手達が辞めなかったと思うんですよね。その時に選手も指導者も「オレたちはそもそも野球が好きだからやっているんだ」って、そういう気づきが全国でたくさんあったのかなって思うんです。

氏原 (コロナ禍で)何が嫌だっていったら甲子園や地方大会がなくなってしまったことももちろんですが、グラウンドに出られないこと、練習ができないことじゃないですか。最後の大会がなくなって涙する選手がいて、メディアはそこを大きく取り上げますけど、でも選手達が気づいたのは大会がなくなった悲しみよりも、野球ができる喜びの方だったと思うんです。

店主 私も『監督からのラストレター』(インプレス)という本にかかわらせて頂きましたけど、それはとても感じましたね。

氏原 コロナ前までの大会は、(勝つ為に固定メンバーで戦い)いろんな選手達の試合に出る機会を指導者が奪ってきたわけじゃないですか。それがコロナをきっかけにそうじゃないぞ、ということに指導者も気づいてきたと思うんです。

店主 本当にそう思います。

氏原 この夏の甲子園で盛岡大附属がベンチメンバー17人を試合で使っていました。こういうことが全国大会で起きるようになったことが大きいですよね。関口監督の選手起用は去年のコロナがあってのことだと思いますし、素晴らしいことだと思います。

去年の代替大会のとき、多くの監督が1人でも多くの選手を試合に出してあげようという試合をしたと思います。その経験があったから「もう少し子どもに目を向けてあげなければいけない」と自然に思える指導者が増えているのではないかと思います。

「痛い」と言えなかった強豪高エース

店主 第1章の中にすごく印象に残る言葉があって、「痛いと自分で言える子どもを育てなければいけない」という新潟の高野連の方の言葉なんですけど。凄くいい言葉だと思う一方で、逆をいえばそれだけ痛くても痛いと言えない子どもがたくさんいるということなんですよね。今後、例えば甲子園がかかった大事な試合の前でも「痛いので僕は投げられません」と言えるような子どもが出てくるためには、何が必要になると思います?

氏原 これは単純に仲間意識ですね。自分の代わりに誰かいればいいわけです。完全に自分と同じレベルの高さではなくても、ある程度のレベルがあれば「あいつが投げても勝てるでしょ」となるわけです。それが「自分しかいない」「自分が投げなければ」となってしまうから、痛くても言い出せないところがあったと思うんです。それは選手層というよりも、(投手陣の)仲間意識があればできることだと思います。

店主 なるほど。そういう見方もできますね。

氏原 あとは「ここで潰れてしまっては意味がない」というように自分を大切にすることですね。これまではなぜ自分の体がおかしいのか、という体の異変を指導者が理解させてこなかったと思うんです。選手を思考停止にさせていたわけですよ。

この前別の媒体に書いた記事なんですが、野球強豪高出身のあるプロ野球選手は高校時代にずっと肘が痛かったそうなんです。トミージョン手術もやっているんですけど、(高校時代は)「みんなも痛いんだろうな」と思って我慢していたと言うんです。そうじゃないですよね? 自分で「おかしい」と思わないといけないんです。

試合に出ることで選手は伸びる

店主 でも選手層が求められるとなると公立高校は厳しくなりませんか? 1人頭の抜けたエースがいて2番手、3番手のピッチャーとは大分レベルの差があるというチームも多いと思うのですが、そうなると大事な試合の前に「今日は投げられません」とは言い出しにくいような気もするのですが。

氏原 そういう状況になって夏を迎えると無理ですよね。だから、夏を迎えるまでにいかにそうじゃなくしてあげるかが指導者の役目になると思います。

店主 それはなかなか難しい話になりませんか?

氏原 そこで第4章に登場するトレーナーの高島誠さんがキーになってくるわけです。高島さんは「どんな公立高校のピッチャーでも140km/hくらいは投げられるようになるはずだ」と言っています。

店主 高島さんが指導している武田高校は私立ですけど練習時間が50分の超進学校ですよね。要は公立高校であってもトレーニング次第だということですね。

氏原 そうなんです。球数制限ができて1人のピッチャーでは勝てないとなって他のピッチャーを使い始めてみたら、意外とそのピッチャーが活躍したりするじゃないですか。

店主 多くのピッチャーをたくさん試合で使ってあげることも大事ということですね。

氏原 この夏に甲子園にも出た神戸国際高校はレベルが拮抗した選手が多くて、どの選手を出してもある程度の活躍をするのでいつも15、6人くらいが試合に出ている「全員野球」をしているチームなんです。監督さんに「(新チームができた)秋の段階からレギュラー9人でやるのと、全員試合に出すのとどちらの方が子どもは伸びますかと?」と聞いたことがあるんですが、そうしたらやっぱり「全員試合に出している方が伸びる」と言うんですね。

店主 秋からメンバー固定で戦っているチームの方が強いという固定観念がありますけど、そうじゃないんですか?

氏原 そうなんです。それはなぜかと言ったら、試合に出ることで、例えば今まで補欠だった子が(例え打てなかったとしても)「なぜ打てなかったか?」という理由を考えますよね? 考えてその理由が分かると練習の質が上がる。練習の質が上がると上手くなる。上手くなるとレギュラーとの差がなくなってくる。そうすると練習の強度が上がります。そうやっていけば(一冬を越えて)3年を迎えたときにチームは強くなるということなんですね。

店主 試合で使うことで選手が伸びるという、まさに幸野さんがおっしゃっていることにも通ずる話ですね。

氏原 そういうことですね。高度な戦術があってそれを短い期間で浸透させたいから固定メンバーで戦いたいという気持ちも分かるんです。でもやっぱり高校生は試合に出したら変わると思うんです。

氏原英明

1977年ブラジル生まれ。奈良大学を卒業後、地方新聞社でのアルバイト勤務を経て、フリー活動を開始。高校野球を中心に活動を続けるが、野球を通じた人間性、人生観を伝え続け、Numberのほかに野球専門誌で活躍。WEBの世界でも「人間力×高校野球」(高校野球情報.com)と題したコラムを連載している。最新刊は2018年夏に上梓された『甲子園という病』(新潮新書)。長年にわたる甲子園取材の知見を凝縮した筆者渾身の一冊としてスポーツジャーナリズム界を超えて話題に。オンラインサロン「甲子園が続いていくために私達は何をすべきか?」〜サスティナブルな育成〜も主宰している

野球書店

面白い野球本の発売情報発信をしている架空の書店サイト(https://bbbooks.net)。毎月面白かった1冊を月間MVPとして書評を紹介し、副賞としてSNSにその本の広告を自腹で打つなど面白い野球本を紹介し続けている。毎年年末にはその年一番面白かった1冊を「野球書店大賞」として発表するなど、出版関係者やライターからも注目されている。