高校野球に見えたポジティブな変化、そしてこれから(後編)

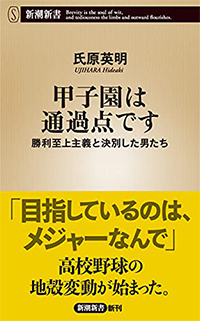

『甲子園という病』で高校野球、甲子園の在り方に強烈な問題提議を投げかけたジャーナリストの氏原英明さん。この夏に発売された『甲子園は通過点です』では球数制限、丸坊主の廃止、科学的なトレーニングの導入など、高校野球で新たな取り組みを始めた当事者たちの姿を追っています。今回はそんな氏原さんに、面白い野球本を紹介する架空の書店『野球書店』でこの本を「8月の月間MVP」に推している、同店の店主によるインタビュー後編です。

ウイニングカルチャー

店主 第2章の明秀日立高校金沢監督の「『甲子園』に取り憑かれた鬼軍曹の改心」が凄く印象深かったです。でも意地悪な見方をすると休養日を設けたり、選手の自主性を重んじた結果、試合に勝つという点においては遠回りになったりしないのかなとも思ってしまいました。

氏原 結果が出るまで多少時間はかかると思います。でも僕は時間がかかってもいいと思うし、結果が出なくても自分たちで考えながらやった子達の将来まで見てあげるべきだと思います。「甲子園に出たかどうか」を答えにするのではなくて、選手達のその先も見あげてくださいって僕は思いますね。

店主 金沢監督は単に甲子園に出ることだけを目指すのではなくて、どうやって勝つのか? を求めているように思えて、それは第6章に出てくる「ウイニングカルチャー」という言葉にも通ずるものがあるなぁと思いました。

氏原 試合に勝ったときに負けた相手から「まいりました!」と思われるチームになるのか「なんだよあいつら」と思われるチームになるのか。試合後に整列したときに握手をしたいと思ってもらえるのか、もらえないのか。思ってもらえないチームも中にはあるわけですよ。

店主 サイン盗みとかやっているチームですね。

氏原 だからそういうことがないように、それが「ウイニングカルチャー」ですよね。

中谷監督に感じた智弁和歌山の変化

店主 智弁和歌山の章で強烈に頭の中に響いた中谷監督の言葉がありました。

「投手1人のチームを作って、そこが壊れたら終わりって、組織のあり方を考えたら普通におかしい(中略)企業もそうですよね。1人に託して大きなプロジェクトが潰れてしまう。そういうことはあってはいけないじゃないですか」という部分なんですけど、ぐうの音も出ない正論というか、この言葉を否定できる監督って全国にいるのかなって。しかもそれがきれい事ではなくて、言っているとおりのことをやって甲子園で優勝してしまったじゃないですか。もう説得力がありすぎますよね。

氏原 この本は、自分でいうのも何ですけど、確かに紹介している広島の武田高校も新潟明訓高校も素晴らしいんですけど、明秀日立の金沢監督と智弁和歌山高校が変化していることに意義があると思っています。金沢監督はめちゃめちゃ厳しくて昔は超甲子園至上主義だったんですけど、その金沢監督が変わったことにまず意義があって、それにプラスして智弁和歌山が変わったことなんです。

店主 確かに中谷監督になってから随分変わった気がしますね。

氏原 智弁和歌山って金属バットに頼ったバッティングで、確かに甲子園では勝ちますけどOBが大学、社会人、プロでほとんど活躍しないと言われていました。そんな「甲子園では勝つけど……」と言われていた学校が(中谷監督になって)国体で木製バットを使ったんです。それを知った瞬間に「これは何かが起きているぞ!」と思ったわけなんです。

店主 当時話題になっていましたね。

氏原 そうやって、中谷監督になってプロに行った林(広島)、黒川(楽天)は入団2、3年目でもうプロで活躍しています。それを考えたらすごいですよ、智弁和歌山が変わったということは。

でも中谷監督は高嶋前監督のやり方を否定しているわけではないんです。とても尊敬していて「目標は高嶋監督です」と言っていて、自分が喋ることで高嶋さんの真逆のことをやっていると捉えられることもあるので余計なことは一切喋らない方です。だから僕が勝手に代弁をしていますけど。

グラウンドでは対等な関係を求めた中谷監督

店主 中谷監督でもう一つ興味深かったのは選手との対話を重視されている点です。練習、トレーニングの意図を説明するのはもちろん、授業を受けることの大切さまで話しているとか。

氏原 実は第7章に登場するサッカー指導者の幸野健一さんの話とこれまたリンクしているんです。高校野球の指導者の多くが、(グラウンドでも)自分が学校教育の指導者になってしまっていることに気づいていないんです。

店主 それはどういうことでしょう?

氏原 先生の授業を聞いて、先生から出された課題を出して、それで先生に認められるわけじゃないですか? 先生と生徒って完全に上下の関係で、先生の言うことを聞かないと進級できないという位置関係になるんですよね。

ところがスポーツの指導って選手が指導者の言うことを聞かなければいけないという関係ではなくて、対等な関係であるべきなんです。なのに、野球部でも先生と生徒の関係性を持ち込んでしまうんです。そうなるとどうやったって上意下達の指導になってしまいますよね。

店主 なるほど。

氏原 「お前、この練習をやっておけ」と言われたら嫌でもやらないといけない。それはイコールその練習をやる意味が分からない。子どもの思考停止を作る状態になります。

店主 中谷さんはそれが分かっていて、そこから変えているということなんですね。

氏原 俺が主であってはいけない。俺は先生じゃない。教室で椅子に座って先生の授業を聞いて課題を提出していればそれでいいと思っているけどその状態でグラウンドに来るな、というのはスポーツの育成とはが何かというのを理解している証拠なんです。その関係性作りをかなりやっているから、だから選手達が自分で考えることができるんです。

今回、準決勝で2点、決勝で4点、初回にとっているんですけど、中谷監督は何を狙えとか、何を打てとか一切指示をしていないと言うんです。なぜそれができたかというと、選手達が何を打つかを自分たちで考えているからなんです。

店主 準決勝、決勝でそれができるのが凄いですね。

氏原 ほとんどのチームは監督が「スライダーを狙っていけ」と言われたらバッターボックスに入って「このスライダーは打てないぞ」と思ってもそれでもスライダーを狙いにいく。ところが自分で考えている選手というのはそのボールを見て「これは打てないぞ」と思ったら自分で狙い球を変えて打ちにいくんです。

店主 それはなかなか高いレベルの話になりますね。

氏原 もちろん、それをいきなり選手に求めても無理ですよ。日頃の関係性が築けていないとできないことですから。だから智弁和歌山は日頃からバッティング練習にしても「監督、ちょっと見てください」ではなくて、「お前はどう思うんだ? お前はどう感じているんだ?」というのがまずあって、そこからはじめてそういう関係性が生まれるのであって、そういう関係性を分かっていない指導者が多いと思いますね。

店主 前編の話で出た「痛いと言える子どもをつくらなければいけない」という話にも繋がってきますね。関係性がフラットじゃないから言えないわけですもんね。

氏原 例えば走り込みにしても、「これは何の意味があるんですか?」と聞かれたら「足腰を鍛えるため」と答える指導者は多いと思います。でも「足腰のどこの部位が鍛えられるんですか?」と聞いたら、多分答えられないと思うんです。自分の体験をベースにその練習をさせているだけですよね。

店主 体験してきたことが良いトレーニングだったと思うのであれば、その効果を言語化して伝えるスキルがこれからは必要になってきますね。

氏原 幸野さんも言っていますけど、(海外のサッカーだと)選手から「この練習は何のためにやるんですか?」と言われて指導者が答えられなかったら、高校生でも練習をボイコットされますよ(笑)。

これからの3年に期待すること

店主 氏原さんはオンラインサロンをされていると伺いましたけど、この本の中に取り上げられているようなことを日頃からメンバーの方と議論などされているんですか?

氏原 そうですね。メンバーは公立高校の監督や私学の若手指導者の方などが多いのですが、例えばある強豪高の元キャプテンが犯罪を起こした時などは、なぜこういうことが起きたのか? 起きないために自分たちにはどうしたらいいのか? という議論をしたり、単純に技術論を言い合うときもあります。

毎週二回オンラインミーティングをやっているんですけど、「○○さんはなぜ置きティーをするんですか?」って聞く。そうするとその人はみんなに伝えようとして自分の思考を整理するんです。整理したものをアウトプットするじゃないですか。するとそれがその人の考えになるんです。その人自身も考えが整えられていくんです。思考の言語化ですよね。アウトプットすることによってまたインプットする、インプットしたことによってまたアウトプットする。それがオンラインサロンのいいところだと思ってやっています。

店主 最後にこれからの3年、高校野球にどんな変化を期待しますか?

氏原 もっと個人が尊重される時代になっていって欲しいですね。選手には自分が今これをやっていることにどういう意味があるのかを考えられるようになってほしいです。「これ以上やったら怪我するぞ」というのも自分で分からないといけないですし、何となく野球をやる時代じゃなくて、自分がどういうプレーヤーで、どういう選手を目指すのか、そこを考えられる自立したプレーヤーに育つ、そういう時代になって欲しいですね。

指導者にももっと変わっていってほしいです。例えば今の子ども達はYouTubeでたくさんの野球の情報を得ていますけど、それを「あんなものは見なくていい」とするのか、それとも自分もYouTubeを見て学ぶのか? 指導者としてこれからはどちらを選ぶのか?

あとは少し先の話になりますけど、将来的には甲子園で勝つことよりも、卒業後に大学で野球を続けた人数や、就職で野球関係の仕事に就いた人数を争うような、そんな高校野球になって欲しいですよね。

店主 ありがとうございました!

氏原英明

1977年ブラジル生まれ。奈良大学を卒業後、地方新聞社でのアルバイト勤務を経て、フリー活動を開始。高校野球を中心に活動を続けるが、野球を通じた人間性、人生観を伝え続け、Numberのほかに野球専門誌で活躍。WEBの世界でも「人間力×高校野球」(高校野球情報.com)と題したコラムを連載している。最新刊は2018年夏に上梓された『甲子園という病』(新潮新書)。長年にわたる甲子園取材の知見を凝縮した筆者渾身の一冊としてスポーツジャーナリズム界を超えて話題に。オンラインサロン「甲子園が続いていくために私達は何をすべきか?」〜サスティナブルな育成〜も主宰している

野球書店

面白い野球本の発売情報発信をしている架空の書店サイト(https://bbbooks.net)。毎月面白かった1冊を月間MVPとして書評を紹介し、副賞としてSNSにその本の広告を自腹で打つなど面白い野球本を紹介し続けている。毎年年末にはその年一番面白かった1冊を「野球書店大賞」として発表するなど、出版関係者やライターからも注目されている。