【修徳】慶応ボーイの指揮官と下町の野球小僧たちが目指す、10年ぶりの頂点

2013年以来の夏の甲子園を目指す、東東京の強豪・修徳。2018年から監督に就任した荒井高志監督は富山高校の出身で大学は慶応大だ。「下町のヤンチャ坊主」というイメージある修徳と慶応大出身の監督。果たしてどんな化学反応起きているのだろうか?新井監督にお話を聞いた。

修徳に染まった指揮官

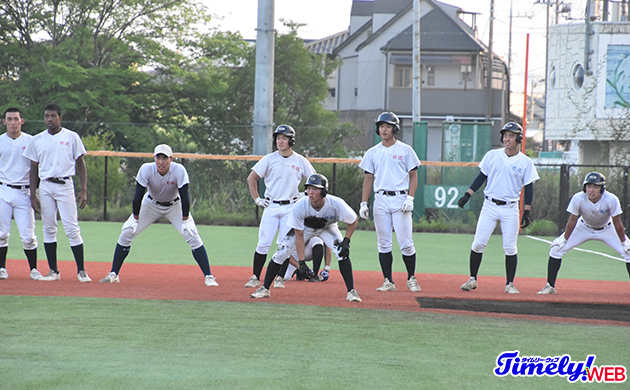

美しい人工芝が敷き詰められたグラウンドで、部員たちは自発的に集まり、プレーについて話し合っていた。主将の村山奏汰とともに張りのある声でリーダーシップを発揮しているように見えた逢坂拓未は、まだ2年生だという。

ひと昔前の修徳と言えば「下町のヤンチャ坊主」というイメージが強かったが、今ではかけ離れた光景のように思えた。

よほど大きな変革があったのではないか。野球部監督の荒井高志監督に「監督が修徳に注入したエッセンスはどんなところですか?」と尋ねてみた。

荒井監督は修徳OBではない。富山県の公立進学校である富山高を経て、慶應義塾大に進学。大学卒業後に修徳に赴任し、コーチ、部長を経て2018年12月に監督に就任している。ところが、荒井監督は「うーん……」と考え込んでしまった。

「ちょっと待ってくださいね? いろいろと変えてはきているんですけど、う〜ん……」

修徳は春3回、夏5回の甲子園出場実績を誇る東東京の伝統校である。OBには高橋尚成(元巨人ほか)などがいる。「下町の活発な球児たちに、慶應ボーイだった指揮官のカラーが加わった」とまとめられれば収まりがいい。だが、荒井監督にとっては違う感触があったようだ。

荒井監督はひとしきり悩んだあと、こう答えた。

「たしかに修徳と慶應では文化は違いましたが、本気で野球にかけているという意味では変わりません。修徳に来て15〜16年になりますけど、違和感を覚えたことはないんですよね。それだけ自分が修徳に染まったということなのかもしれません」

荒井監督が赴任した当時の監督は、鳥山泰孝氏(現國學院大監督)。選手を大人として扱い、過度に厳しかった上下関係を廃した時期だった。後任の阿保暢彦氏(現松山学院高監督)もサポートしており、荒井監督にとっては両氏と改革してきた流れの延長線上に自分がいる感覚なのだろう。荒井監督は言う。

「修徳は一般生を含めて、下町の憎めないかわいい子が多いんです。野球部員はスレてなくて、野球に対して純粋な子ばかりですよ」

外部出身者から見た「修徳の野球」とは、どんなものだったのか。そう聞くと、荒井監督はこう答えた。

「一言で言えば『執念』ですね。勝利に対する執念。昔のOBの方もおっしゃいますが、泥臭い野球が伝統だと思います」

荒井監督自身、修徳の監督に就くイメージは持っていなかったという。OBが監督に就くのが自然だと考えていたなか、学校の人事で監督就任を要請された。OBからの拒絶反応も覚悟していたが、幸いにも荒井監督が10年以上も修徳に尽くしてきたことを評価してくれた人がいた。

「OB会長の河野(邦雄)さんが『荒井くんはOBではないけど、ここまで貢献してくれたのだから変わらず支援していこう』とおっしゃってくださって。激励してくださったOBの方も多くて、本当にありがたかったです」

「修徳を変えよう」という思いはない

2021年7月には新グラウンドが完成し、今年3月には全面人工芝にリニューアル。今年は身長192センチのドラフト候補右腕・篠崎国忠を擁して、10年ぶりの夏の甲子園出場を狙っている。

4番・一塁手として存在感を放つ逢坂ら2年生のレギュラーメンバーが多く、若さゆえの爆発力が期待できるのではないか。そう尋ねると、荒井監督は「若さによる爆発力は一過性のものですし、求めていません」と答えたうえでこう続けた。

「逢坂を筆頭にAチームにいる2年生の取り組みは現時点で申し分ありません。私はむしろ、3年生がこれまで積み上げてきた爆発力に期待しています」

逢坂は仲間たちに「俺らも3年生と一緒に引退するくらいのつもりでやる」と悲壮な覚悟を語っているという。あとは3年生が温めてきた勝利への執念が、目に見える形で表に出てくれば……。荒井監督はそんな期待を抱いている。

今年も東東京大会は、強大なライバルがそびえている。お互いに順調に勝ち抜けば準々決勝で対戦することになる帝京、何度も甲子園への夢を砕かれてきた試合巧者の関東一、今夏はノーシードながら充実した戦力を誇る二松学舎大付。荒井監督は強敵への警戒心を滲ませつつも、修徳の選手に対して「あいつらもようやってるんで……」と言葉を詰まらせた。

そして、荒井監督はふと何かに気づいたようにこう言葉を紡いだ。

「僕自身、『修徳の子の悪いところを直そう』という思いはあまりないんです。むしろ、いいところをさらに伸ばしてやりたいという思いだけですね。だから、僕自身が成長しないといけない。野球というスポーツの本質や深いところを学び直して、生徒たちを勝たせないといけないと思ってやってきました。だから『修徳を変えよう』という思いがないんでしょうね」

機は熟した。勝利への執念が骨の髄まで沁み込んだ修徳の選手たちは、今夏の東東京を熱くするはずだ。(取材・文・写真:菊地高弘)