投動作とは「ボールに方向とスピードを与え、空中に発射させる運動」|140キロ投手育成論(1)

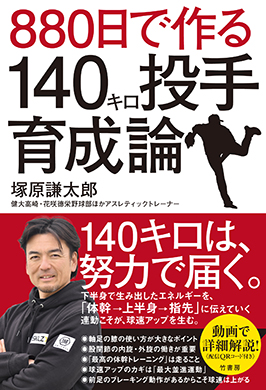

2年半(880日)という限られた時間で、投手のパフォーマンスを向上させる。 140キロは努力で目指せる時代!「140キロ」をひとつの目安に定め、その考え方やトレーニング方法を紹介している本「880日で作る140キロ投手育成論」(竹書房)。この本の第一章「投動作を極める」の一部を紹介する。ぜひ参考にして欲しい。

第1章―投動作を極める―

投動作とは「ボールに方向とスピードを与え、空中に発射させる運動」

「投動作」を言葉で表現するとしたら、「投擲物(ボール)に方向とスピードを与え、空中に発射させる運動」と定義付けることができる。

少々回りくどい表現になるが、カギになるのは「方向」と「スピード」だ。

特にピッチングにおいては、「18.44メートル先のストライクゾーンに投げ込む」という絶対的な条件が発生する。どこに投げてもいいのであれば、どの投手ももっと球速が上がるが、ピッチングとはそういうものではない。狙った「方向」に投げるコントロールが求められるのだ。

内野手や外野手であれば、基本的に野手が捕れる範囲に投げることができれば、プレーは成立する。「だいたいそのあたりのコントロール」でも通用するのが野手。ショートバウンドを投げたとしても、ファーストがカバーしてくれればアウトは取れる。しかし、投手の場合はそうはいかない。これが、ピッチングをより難しいものにしている。

スピードに大きく関わってくるのが、腕の振りの速さである。腕を振る速度が100キロにもかかわらず、投球速度が140キロに達することなど、科学的には考えられないことだ。140キロのストレートを投げたければ、それ相応の腕の振りの速さが求められる。

だからといって、全力で腕を振ればいいかと言えば、決してそうではない。

「腕を振れ!」という指導者の声かけをよく耳にするが、腕は“振るもの”ではなく、“振られるもの”である。下半身から生み出したエネルギーが、体幹から上半身、そして最後に腕や指先にまで伝わることで、勝手に振られていく。「自らの力で腕を振ろうと思っているうちは、140キロの球速は出ない」と、理解しておいてほしい。

「送球」と「投球」の違いは「プラス発進」か「ゼロ発進」

野手が投げる球は「送球」(スローイング)、投手が投げる球は「投球」(ピッチング)と表現される。

野手の投げミスは「悪送球」で、投手の場合は「暴投」となる。打球を処理した投手が、一塁に高投した場合には、「悪送球」。つまりは、守備者となった時点で、「投球」ではなく、「送球」に変わる。

では、動きのメカニズムで考えたときに、送球と投球の違いはどこにあるのだろうか。

もっとも大きな違いは、投手はステップが踏めないことだ。たとえば、内野手であれば、打球に合わせて足を運び、捕球後もフットワークを使ってファーストに送球する。捕球時の体勢が悪ければ、足を使って立て直すことができるのだ。地肩が強くない選手であっても、足で勢いを生み出すことによって、強い送球をすることが可能となる。

投手はどうか――。

言うまでもないことだが、プレートに軸足を着けた状態から前足を踏み出し、一歩でエネルギーを生み出さなければいけない。野手のように助走を付けることができないのだ。言い換えれば、静から動の「ゼロ発進」が投手で、動から動の「プラス発進」が野手。肩の強い外野手がマウンドに上がったときに、思ったほど球速が出ないことがあるが、これは静止した状態からの力の出し方に課題があると考えられる。

18.44メートル先のコントロールも、この一歩の方向性、つまりは下半身の使い方によっておおよそ決まっていく。踏み出す方向性がずれていれば、コントロールがずれるのも当たり前のことだろう。

ボールを投げることは同じであっても、そのメカニズムには大きな違いがあることを頭に入れておいてほしい。

球速アップのカギは「最大並進運動」

ボールを投げる動作は、並進運動(体重移動)と回旋運動の組み合わせによって行われる。投手の場合は、「捕手方向に真っすぐ進む動き」と、「前足の股関節を基点にして身体が回転していく動き」と、表現することができる。

野手の送球は並進運動が小さく、回旋運動が主となる。真っすぐ進む動きが小さくても、フットワークでエネルギーを生み出すことができるからだ。状況によっては、肘から先のしなりを使ったスナップスローでも対応ができ、並進運動に頼る必要がない。

一方、投手の投球は「並進運動が命」と言ってもいいぐらい、大きな役割を果たす。一歩の踏み出しで大きなエネルギーを作るには、並進運動こそが重要なカギを握る(写真1)。

プロ野球で活躍する一流投手に見られる共通点は、並進運動がじつに長く、横を向いている時間が長いことだ。右投手であれば、自分の胸が三塁側に向いた状態で、捕手方向に移動ができる。日本を代表する投手である山本由伸投手(オリックス・バファローズ)や佐々木朗希投手(千葉ロッテマリーンズ)はお手本のような並進運動を実践しているので、三塁側からの映像や写真を見てほしい。打者から見たときにも、身体全体が“ググッ”と迫ってくるような圧を感じるはずだ。

感覚的な表現でたとえるのなら、野手の送球は「イチ、ニ、サン」であるが、投球は「イチ、ニー、ノー、サン」となる。足を上げてから、捕手方向に身体を“グーッ”と進めていく動きが入ってくる。いわゆる、「間(ま)」とも表現される動きだが、この間があるからこそ、強い球を放ることができる。

私は、理想的な並進の動きを、「最大並進運動」と名付けている。胸を三塁側に向けた状態(左投手は一塁側)で、捕手方向にどれだけ真っすぐ移動することができるか。もちろん、その後の連動を無視して、やみくもに大股で進めばいいわけではない。次の回旋運動につながるための並進運動を実現できれば、おのずと球速は上がっていく。

最大並進運動を手にすれば回旋運動は自然に起きる

投球動作は、並進運動と回旋運動の組み合わせによって成り立つ。

と、説明したが、極論を言えば、「最大並進運動を手に入れることができれば、回旋運動は勝手に起きる」と、私自身は考えている。

なぜなら、「ボールを投げたい」という意識さえあれば、どんな投手でも本能的に身体を回して、腕を振ろうとするからだ。特に、「ストライクを取りたい」と思うほど、胸を早く開いて、正面を向いて投げようとしがちだ。

ダーツを思い出してほしいが、的を狙うときには、自分の胸を正対して構えるのが普通である。このほうが、両目で的を見ることもできるため、コントロールが付けやすい。すなわち、コントロールだけを考えれば、胸を早めに開いたほうが狙いやすい。

それでも、投手がわざわざ横向きの体勢から投げ始めるのは、最大並進運動のエネルギーを生み出すため。横向きに進むことで、身体が回転していくときに、「捻転」とも言われる捻りの力を得ることができる(「捻転」については第4章で詳しく)。並進運動は投手というポジションの特殊技術でもあり、「並進運動の良し悪しがボールの質を決める」と言っても過言ではないだろう。

次回「最大並進運動のカギは軸足の使い方にあり」に続きます。

*具体的なトレーニング方法は本書の第二章からご確認頂けます。

書籍情報

著・塚原謙太郎

竹書房

定価1800円+税